孩子何時開口說話與他們的智力水平并無必然聯系

有些家長錯誤地認為,孩子說話晚是“大器晚成”,孩子說話越晚越聰明,然而,這種觀點并不準確。實際上,孩子在1歲左右就開始牙牙學語,可以說幾個簡單的詞句,如果在兩三歲時還不會開口說話,醫學上就稱之為言語發育遲緩。言語遲緩的原因有很多,通常可以歸結為三個方面:生理原因、心理原因和家庭原因。

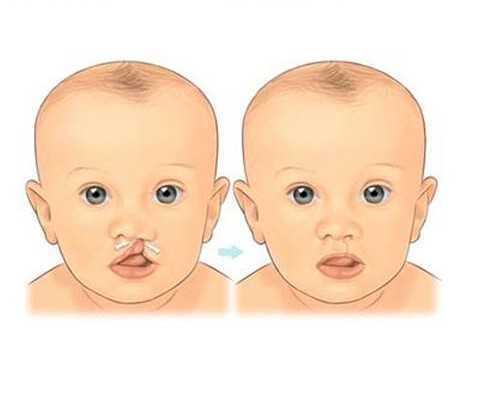

從生理上來看,如果孩子的聽力有障礙,或者發音器官不正常,就會影響他們的發音。例如,如果孩子出現舌系帶過短、唇裂、腭裂等異常情況,就會出現發聲氣流走向失常和發聲協調困難,影響發音。如果孩子有聽力障礙,也會影響語言的發展。如果孩子得了孤獨癥,或者智力低下,也可能不會說話。

然而,大多數孩子不說話或者說話晚,都是由家庭環境造成的。有些父母經常把孩子不會說的話掛在嘴邊,久而久之,孩子習慣了聽,就不愿開口了;也有極少數的家長,強迫孩子說話或者把孩子的發音不準確當作笑料,不經意間傷害了孩子的自尊心,于是孩子變得不肯開口。

此外,孩子出生后一直聽著方言長大,周圍的成人說普通話不標準,孩子學普通話可能會有發音不準的現象。

有些家長認為,孩子不說話或者說話晚,是因為舌系帶太短。然而,這只是一個誤區。嬰幼兒的舌系帶在出生時是延伸到舌尖或接近舌尖的,在舌的發育過程中,舌系帶會逐漸向舌根部退縮,舌尖逐漸遠離舌系帶。所以,舌系帶的長度并不影響孩子的語言能力。

家長在平時的生活中要多注意訓練孩子的說話意識。比如,對孩子的要求要延遲滿足,盡量讓孩子說;把孩子的語言和游戲結合在一起,如“寶寶接球”,每天穿衣服時說“寶寶伸胳膊”、“腳丫出來了嗎”,以便孩子把語言和動作聯系起來;創造與小朋友社交的環境,讓孩子經常和同齡的孩子一起玩耍,讓他們在愉快的氛圍中感受語言;對大一些的孩子,應加強語言訓練,給他們創造語言交流的機會,鼓勵他們說話、唱兒歌、講故事等,在他們說話時不要隨意打斷,對言語中的錯誤要耐心糾正,使他們不僅“金口常開”,而且能夠“口若懸河”。

現在很多家庭,由于老人或保姆幫忙帶孩子,家里會有幾種方言,還有的家長會教孩子英語單詞。那么,寶寶學說話要怎樣的語言環境呢?

許多家長都面臨這樣的問題:“我兒子快兩歲了,但還不怎么說話,只會叫媽媽,而且是讓他叫時才不情愿地叫,真是急死了,怎么辦啊?”這樣的情況并不少見。