寶寶腸套疊:因與應對策略

寶寶有時會出現肚子疼痛,這可能是腸套疊的結果。腸套疊是嬰兒常見的一種病癥,父母需要留心觀察。那么,什么是小兒腸套疊呢?寶寶得了腸套疊怎么辦?接下來,八寶網的小編將為大家解答。

首先,寶寶腸套疊的癥狀有哪些呢?腸套疊的典型臨床表現有以下幾種:

1. 反復腹痛:由于寶寶太小還不會說話,因此要全憑寶爸媽的觀察。寶寶可能會出現突然哭鬧不止,腹部絞痛,進而下意識地屈腿,拒食、面色蒼白。每次發作數分鐘到數十分鐘,過后寶寶便會安靜下來,約數十分鐘后又再次發作。

2. 腹瀉、嘔吐:腸套疊的嘔吐特點是腹瀉后不久就發生嘔吐,剛開始由于腸管痙攣可能會吐乳汁、乳塊或食物殘渣。后來由于出現了腸梗阻,吐出物中可帶有膽汁甚至糞便樣液體。

3. 血便:剛開始時,可有1~2次正常大便,8~12小時后,即可出現便中帶血,或暗紅色的血便,或黏液血便,叫“紅色果醬樣便”。但是,寶寶若僅僅是拉肚子,沒出現便血也不能掉以輕心,因為血便發生率僅為30%~50%,有些嬰兒來醫院時并沒有明顯便血,但約60%均能在醫生的直腸指檢中發現出血。

4. 腹部腫物:發生回結腸套疊(發生率85%)時,在右上腹或臍上多可觸及腫物,呈臘腸樣的光滑實性腫物,有彈性且略可活動。如果寶寶不是特別胖,媽媽親手摸,可能會摸到肚子里像有根小臘腸一樣的長條條。

那么,什么造成了小兒腸套疊呢?主要有以下幾個原因:

1. 飲食改變:生后4~10個月,正是添加輔食及增加乳量的時期,也是腸套疊發病高峰期。由于嬰兒腸道不能立即適應所改變食物的刺激,導致腸道功能紊亂,引起腸套疊。

2. 回盲部解剖因素:嬰兒期回盲部游動性大,回盲瓣過度肥厚,小腸系膜相對較長,新生兒回腸盲腸直徑比值1:1.43,而成人為1:2.5,提示回腸盲腸發育速度不同。嬰兒90%回腸瓣呈唇樣凸入盲腸,長達1cm以上,加上該區淋巴組織豐富,受炎癥或食物刺激后易引起充血、水腫、肥厚,腸蠕動易將回盲瓣向前推移,并牽拉腸管形成套疊。

3. 病毒感染:系列研究報道急性腸套疊與腸道內腺病毒、輪狀病毒感染有關。

4. 腸痙攣及自主神經失調:由于各種食物、炎癥、腹瀉、細菌毒素等刺激腸道產生痙攣,使腸蠕動功能節律紊亂或逆蠕動而引起腸套疊。也有人提出由于嬰幼兒交感神經發育遲緩,自主神經系統活動失調引起套疊。

5. 遺傳因素:臨床上發現有些腸套疊患者有家族發病史。

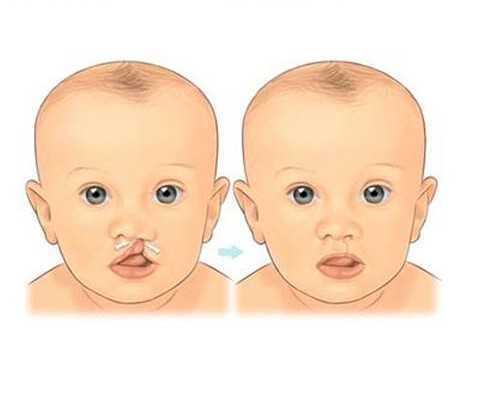

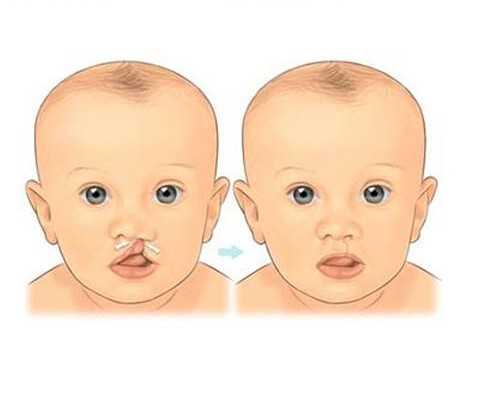

那么,寶寶得了腸套疊怎么辦呢?小兒腸套疊發病不超過48小時,可通過非手術療法來治療。在非手術療法中,有空氣灌腸、鋇灌腸和B超下水壓灌腸復位療法。其中,空氣灌腸復位已被長期廣泛應用,這種方法治療腸套疊效果好且無創傷。但是,超過48小時,就不能做空氣灌腸治療(只做診斷性空氣灌腸),需要手術治療。

手術治療的指征包括:腸套疊經空氣加壓灌腸等非手術復位未成功者;發病超過24~48小時,臨床疑有腸壞死者;復發性腸套疊,尤其發生于兒童者;成人腸套疊。手術具體方法包括打開腹腔,將腸套疊之腸曲托出,由遠端往近端擠回去,使之復原,檢查腸子是否健康,并作相應處理,如替腸減壓、腸切除、腸吻合等,同時去掉闌尾。較小嬰兒可采用上腹部橫切口,若經過灌腸已知腸套疊達到回盲部,也可采用麥氏切口。開腹后顯露腸套疊包塊,檢查有無腸壞死。如無腸壞死,用壓擠法沿結腸框進行腸套疊整復。腸套疊復位后要仔細檢查腸管有無壞死,腸壁有無破裂,腸管本身有無器質性病變等,如無上述征象,切除闌尾,將腸管納入腹腔,按層縫合腹壁。對不能復位及腸壞死的病例,應行壞死腸段切除吻合術。

需要注意的是,手術前應糾正脫水和電解質紊亂,禁食水、胃腸減壓,必要時采用退熱、吸氧、備血等措施。麻醉多采用全麻氣管插管。