父母需要反思:培養"特別懂事"的孩子是否真的失敗

提到養出一個懂事的孩子,相信許多家長都會覺得這是一件好事。然而,近年來社會上的某些案件引發了家長們的深思:那些懂事的孩子最后都過得好嗎?他們真的過上了幸福的生活嗎?事實往往與人們的想象相反,懂事的孩子往往過得更加壓抑。因此,“特別懂事”的孩子可能是父母教育失敗的結果,父母需要及時糾正。

北大高材生吳謝宇弒母案曾經引起了社會的廣泛關注。當吳謝宇被通緝后,所有人都感到震驚,因為他從小就被譽為“別人家的孩子”,懂事兒又完美。其他孩子喜歡瘋跑打游戲,而他卻總是乖乖地回家做作業。當家里有客人來訪時,吳謝宇總是非常有禮貌地打招呼,然后安靜地繼續練習毛筆字。鄰居們都夸他懂事,老師也稱贊他沒有缺點。他憑借優異的成績考入北大。

然而,就是這樣優秀的孩子,卻將屠刀伸向了自己的母親。這“懂事”的背后讓人們感到恐懼。孩子走向成人必須遵循情感、情商發展的規律。孩子首先需要建立自我價值和自我意識,并體驗到自尊和安全感。只有在得到這些之后,孩子才能學會有同理心,關注他人的感受,才能避免殘忍的行為。這是孩子成長過程中必須經歷的過程。

孩子幾乎是受情緒腦主導自己的日常生活。然而,吳謝宇卻憑借自己的強大自律性戰勝了屬于孩子的天性。這種天性被壓抑短期可能沒有表現,但長期壓抑可能會造成精神負擔。最重要的是,這種長期壓抑可能會阻礙吳謝宇在情感、情商發展過程中的進步,導致他最終缺乏同理心。因為情感的缺乏,他才會做出違反常理的弒母悲劇。

1、不敢表達自己的需求和感受。比如,明明內心喜歡紅色的鞋子,媽媽卻給他選了雙白色的,明明不喜歡卻不敢表達,只會默默接受。 2、不敢在大人面前胡鬧、耍賴、任性。這些行為是孩子的天性,但一些特別懂事的孩子不敢在大人面前這樣做,表現得膽小甚至自卑。 3、不敢爭搶自己喜歡的玩具。即使自己特別喜歡的玩具也可能讓給別人,這不符合孩子的發展規律。 4、成為討好型人格。無論是小時候還是成人以后,所有的行動都是在滿足別人的需求,忽略自己的感受。

當發現孩子與年齡不相稱的懂事兒時,父母需要反思,平時是不是對孩子教育過于嚴厲?是不是一直要求孩子要乖,要聽話?是不是把懂事的標簽貼在了孩子身上?是不是經常說“如果你不乖不聽話,媽媽就不要你這樣的話”?是不是忽略了孩子的情感感受?如果是,請為孩子及時糾正。

除了規范自己的行為,給孩子安全感和肯定以外,父母還需要教孩子懂得以下三個事情:

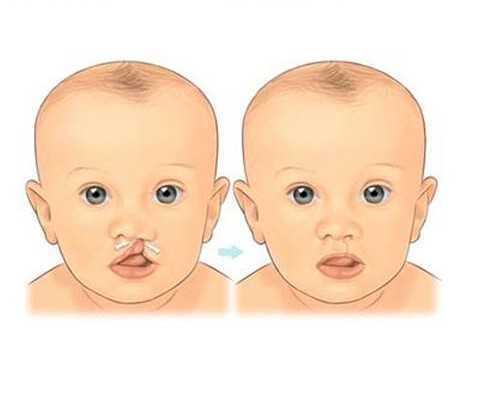

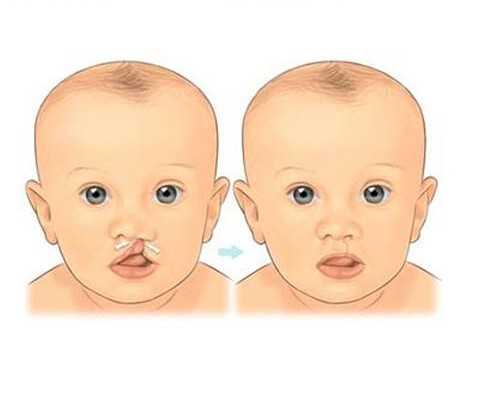

1、表達自己的需求和感受。父母可以通過培養孩子的自理能力來培養孩子的獨立意識。當孩子的獨立意識形成后,父母需要引導孩子多與父母和他人交流。從兩三歲的時候開始,父母可以在睡前講故事的過程中,鼓勵孩子表達出自己對故事的看法。 2、共情能力的培養。共情能力的培養需要從嬰兒時期開始。當孩子哭鬧時,母親要及時給予回應,擁抱愛撫。這是孩子初步的情感聯結建立,是日后人際關系建立的基礎。當孩子兩歲時,家長需要教會孩子認知情緒,可以通過繪本、情緒卡片來讓孩子認識情緒,表達情緒。除了語言表達,還要讓孩子練習用肢體語言表達,比如表達同情或者喜歡時可以用擁抱的動作。 3、學會說“不”。責任:父母需要教孩子懂得在適當的時候拒絕別人,表達自己的需求和感受。這樣,孩子才能在成長過程中更好地理解自己的情感,建立自尊和安全感,從而更好地發展自己的情商和同理心。