65og6_關鍵是怎么讓中產階級養三胎

來源:秦朔朋友圈

關鍵是怎么讓中產階級養三胎

原創 悟00000空 秦朔朋友圈

在第七次全國人口普查公布后二十天、在六一兒童節前一天,中共中央政治局召開會議,審議《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》。

1980年,黨中央以公開信的形式提倡“一對夫婦只能生育一個孩子”;1982年9月計劃生育被定為基本國策,12月寫入憲法;2016年1月,放開二胎政策全面實施。從上世紀70年代的計劃生育政策醞釀階段算起,我國已經實行了近40年的獨生子女政策。

40年差不多就是兩代人,如果計劃生育政策徹底實施到位,那么人口差不多就會縮減四分之三,第一代100對夫婦共200人,會變成第二代的100人,第三代的50人。這種趨勢是可怕的。

還好,少數民族享受計劃生育優惠政策,此外體制外的人,特別是邊遠地區的農民,以及改革開放后第一批高凈值人士,冒著風險多生了一些,甚至有的體制內的人就算被革公職,還是多生了一些。

當然這不是說計劃生育工作做得不到位,這條戰線的工作是很到位的,有幾百萬人奮斗在一線,從后來的人口普查結果就知道他們的工作成果,從各個時代的標語中也可以看出他們的努力和智慧——“一人超生,全村結扎”“計劃生育好,政府幫養老”“該流不流,扒房牽牛”“少生優生,為國立功”“朋友,你實行了計劃生育嗎?”

有的西方政客咄咄逼人地指責中國搞計劃生育是侵犯人權,然而當被問及中國人口有多少、可耕地有多少時,他們一臉茫然。

控制人口是迫不得已的事情,如果養得活,誰不希望自己國家的人口多一些。新中國成立不久,第一代領導人就意識到糧食的壓力,考慮是否控制人口。大躍進初期,領導人以為看到了希望,認為不必控制人口了;后來發現,情況并不像表面看起來的那樣,還是必須控制人口。

這種想法也是很自然的。過去幾千年,人類的人口和產出一直在很低的水平徘徊,有一個天花板,到達最高限后,饑荒、戰爭、瘟疫就使得人口急劇下降,下降三分之一甚至三分之二。

個別時期地區更嚇人,明末農民軍領袖張獻忠屠川之后的四川,有一個縣,只剩下900人,一年間又被老虎吃掉了一大半。到達最低谷后,人口又開始爬升,慢慢到達天花板后又急劇下降。就這樣周而復始,循環了幾千年。

一直到科學革命之后,特別是近兩三百年,人類的人口才大大增加,產出也大大增加,而且是指數級的增加,使得之前幾千年人口的那條線像是躺平在地面的直線,中間的波動肉眼都看不清。

進步論是在科學革命之后才出現的,之前人類基本“躺平”,覺得人生就是這樣了,社會就是這樣了,一切都不會變了,就是變也只會變壞。所以他們都傾向于尚古,認為古遠的東西才是最好的。中國也是這樣,士大夫幾千年的努力就是要回到有禮的周朝,所謂克己復禮。

直到科技革命之后,人類才發現,原來社會是可以進步的,而且好像可以不斷進步。隨著人類的知識、生產力與日劇增,可以利用的能源越來越多。每次當人類覺得能源不夠時,就會出現新的技術,可以讓人類利用新的能源。

有人認為,只要人類的知識、生產力增長得足夠快,能源危機是永遠不可能出現的。人類目前利用的能源,相對于太陽給予地球的能量,是滄海一粟。人類一年使用的能源只是太陽照射地球一個半小時的能量而已。

糧食更不在話下。自然的、技術的原因導致的饑餓早已不存在了,現在一些非洲國家的饑荒完全是政治因素導致的。如果政治允許,美國一個國家可以種足夠的糧食養活全非洲。美國的農業占GDP的2%,他們的農民在政治上有很大的影響力,因為政客需要請求他們少種糧食,免得供應過剩導致一系列問題。

不管怎么樣,我們建國初期以及后來的幾十年,糧食短缺一直是一個問題。也正是因為這個原因,前一陣剛去世的“雜交水稻之父”袁隆平袁老倍受老百姓景仰,簡直是救命菩薩。

總之當年計劃生育政策無可厚非,也許我們現在希望這個政策當年執行的時候,不要執行得那么到位,力度不要那么強,那么現在的人口壓力就會小一些。不過,也不用擔心,同樣的執行力也會出現在三胎政策上。

只是有一點,鼓勵生比禁止生難多了。禁止生,比較簡單,讓他們吃藥、用避孕套、戴環結扎……。但是怎么讓大家生呢?似乎不可能搞“該生不生,牽牛扒房”,因為首先很難鑒定“該生”這個概念。

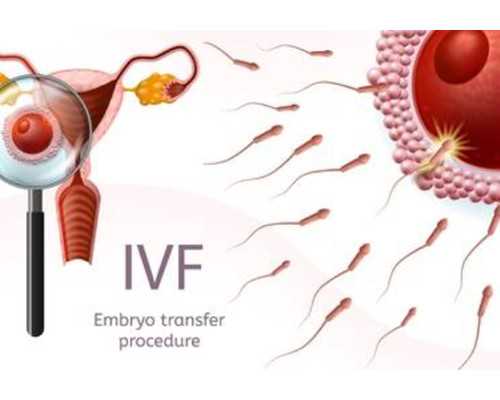

現在很多人不孕不育,就是想生也生不了,各大醫院生殖中心相當忙碌。不是不愿意支持國家建設,就是生不出來,怎么辦?這不是道德問題,是技術問題,用組織的方法也解決不了。

要么讓育齡青年全部到生殖中心去做檢查,一切“正常”的貼上“該生”的標簽,然而生殖中心對于是否“正常”也很難判斷,有的夫婦被認為一切正常,但是就是懷不上,這個事情太復雜,有很多不可量化、不可控制的因素。

萬一被貼了“正常”的人經過多年努力還是懷不上,怎么辦?當然他們可以做試管嬰兒、代孕,但是這些服務的價格不菲,是不是可以給他們補貼?

當年超生罰款倒是收上去了相當巨大的一筆錢,光張藝謀一個人就交了748萬人民幣,不過計劃生育團隊這么多人,做這么多工作,費用應該也是蠻大的。

想來想去,鼓勵三胎的政策要切實執行,關鍵是得讓大家自愿生。要讓大家自愿生,得讓大家既有生的意愿,又有生的能力。

生的意愿,理論上是基因自帶的。對于基因來講,人生的意義就是生,繁殖后代,拷貝基因。人類的設計壽命就是下一代的下一代可以獨立生存,原始社會人類的平均壽命差不多就是這個設計壽命,35歲左右。后來社會發展了,平均壽命提高了。不多,就算是現在,大多數人的有效生命時間還是基本上都消耗在安身立命、養育后代上。

除了基因的因素外,生育后代的意愿還取決于物質的考慮,主要是養老。在金融發展之前,養老最有效的工具就是子女,現在的金融學家還是會說,子女是最好的金融產品,能最好地實現財富在時間維度的轉移。古代,金融不發達,養老只能靠養兒,所以形成了多子多福的人生智慧。現代社會當然不同了,可以養房防老,養兒防老倒變得不靠譜了,要是碰上啃老族,誰養誰還是個問題。除了房子,還有保險產品,還有很多其它金融產品,可以長期帶來收益,確保老有所依。

所以,如果有足夠的儲蓄,進行了比較明智的投資,那么養老完全不必靠養兒。當然,如果沒有儲蓄,那么金融產品幫不上忙,形不成資產,養老還是得靠養兒,還是多子多福,這就是為什么當年抓得這么嚴,農村地區還是有超生隊。

農村地區超生還有一個因素,是千年宗法社會的遺毒,不孝有三,無后為大。這個“后”還只是指男孩,女孩不算。因為嫁出去的女兒,是潑出去的水。

除了基因、物質、道德的因素外,還有一個是精神的因素。生育后代這件事情本身讓人覺得有價值,孕育一個新生命,撫養成人,教導、陪伴,自己也成長、修煉,是件很神圣、很有意義的事情。

這是決定生育意愿的四大因素。西方發達國家的人口史表明,當一個社會發展到一定階段,人們的生活水平達到一定程度后,生育的意愿會下降。中國也會一樣。

顯然,物質方面已經沒有養兒防老的必要;在國家和市場取代家庭、氏族實現社會各項功能后,社會的基本單位是個人,而不是家庭,更不是家族,傳統宗法觀念已經很難起作用;精神方面,現代社會有很多其它渠道實現精神上的需求,實現自我,不必通過養育孩子;至于基因的影響,基因對現代人的左右力似乎越來越弱了,基因玩弄人的時代過去了,有時倒是被人玩弄。

所以現在的人,生育的意愿不像以前那么強了,不少人不愿意生育,丁克家庭很多,有的連結婚都不愿意結,結婚率和生育率都在連連下降。佛系青年成批躺平。

當然,低收入的人群,他們的生育意愿還是挺強的,正如前言,養老需求、宗法觀念還是繼續存在,所以生育意愿繼續存在。他們生得多,還有一個概率上的考量。由于條件限制,他們撫養孩子的方式是粗放經營,平安長大也很少有出息,所以只得多養一些,搏個概率。

社會頂端的高收入人群,他們的生育意愿也一直挺強的,家大業大,沒有人繼承太可惜了。而且,沒有一定的人口基數,很難挑選出色的下一代掌門人。

新中國的第一代企業家就碰到了繼承人的大問題,早年受計劃生育政策影響,只有一個兒子,或者一個女兒,后來忙著創業,沒有時間、精力考慮子女多少的問題,等到想退休的時候,發現就一個孩子,這個孩子又不愿意或者沒有能力繼承家業,如之奈何。

據說高盛家族有個家規,要獲得繼承權,必須先生滿五個兒子。這很有道理,到第三代的時候就至少有25個候選人,去掉沒有意愿的、沒有能力的,總有一個能繼承家業。到第四代的時候,選擇的范圍更大了,有125個,出個優秀繼承人的概率更大了。

我們現在常常看到所謂中國最富有的家族評選榜單,實際上很多都名不符實,就一兩個孩子怎么稱得上家族呢?好在,他們早已意識到這個問題了,對兒媳婦、女兒提出了相當高的生育要求,每養一個孩子都有重獎,家族企業的股權、別墅、豪車、珠寶,等等。

有一個極端的故事,一個企業家在美國代孕了12個孩子,請了12個保姆,一人帶一個乘坐航班帶回來養。三胎政策在這個人群中不愁落實不了。

真正不愿意養三胎的是中間這層,他們連二胎也不愿意養,更別說三胎了。有的連一胎都不養。所以說,關鍵是怎么讓中產階級生二胎、三胎。至于社會的一頭一尾,不用政府操心,他們自己會生的。

中產階層是社會穩定的基石;能否形成以中產階層為主體的“橄欖型”社會結構,是一個國家或地區能否穩定發展的重要基礎,也是實現高品質民主的前提條件。不過,西方發達國家現在碰到一個問題,當它們從工業經濟向知識經濟發展的過程中,相當一大部分中產階級重新降回了低收入群體,“橄欖型”結構又回到了原來的“金字塔型”結構。

這個過程也是不可避免的。生物學決定,人類的才能只集中在少數人那兒。農耕社會比較簡單,有才能的人也發揮不了太大的作用,再加上統治者刻意設計制度,讓每個人、每個家庭的力量都差不多、都很弱,以便統治,所以這些人的才能更發揮不出來。工業社會比農業社會好一些,這些人的才能稍稍發揮出來一點。

到了現在的社會,知識經濟,又是自由民主的政治,這些人的才能就比較充分地發揮出來了,交通技術、通訊技術等科技的發展更使得他們一個人可以服務整個國家、甚至整個世界,賺整個國家、整個世界的錢,富可敵國。

才能相對平庸的競爭對手根本賺不到錢了。社會兩極分化加速,不僅退回到金字塔型結構,甚至有變成艾菲爾鐵塔的趨勢。

怎樣的家庭算中產階級家庭呢?很難定義,米爾斯1951年出版的《白領:美國的中產階級》是西方論述“中產階級”的經典著作,雖然是70年前出版的,對于分析中國現在的社會結構還是有一定幫助。中國近年的《新中產白皮書》等社會調研報告,也可以看看,大概有個概念。

有些白領甚至金領同學很謙虛,認為自己算不上是中產階層。不過考慮到中國還有好幾億農民,但凡在一二三四五線城市里有比較體面工作的人群都應該算是中產了。某種意義上講,中國是一個明顯的城鄉二元社會。據說這兩年會推進戶籍制度的改革,那將是社會的一大進步。

中產除了沒有生育的意愿,還缺乏生育的能力,后者可能人數更多。當生育在物質、精神、道德等方面的“利益”消失,而“成本”又奇高無比、無法承受時,當然誰也不愿意生了。

第七次人口普查,婦女總和生育率為1.3,如果刨去農民、高收入人群、少數民族的“超生”,中產的生育率就更低得可怕了。生育率全世界最低,生育成本全世界最高。

如何降低生育的成本呢?梁建章先生已經講得很全面了,住房支持、稅收支持、托育服務、生育休假、教育減負。

此外,筆者建議,單身媽媽生孩子應該享受與非單身媽媽一樣的待遇,她們的孩子也應該享受與非單身媽媽的孩子一樣的待遇,比如報戶口、上學等等。

在《中華人民共和國繼承法》中,非婚生子和婚生子就享受同樣的遺產繼承權。孩子是孩子,婚姻是婚姻,現在社會要的是孩子,有沒有結婚有什么關系呢?只要單身媽媽養得活這個孩子,這個孩子對社會來講還不是一樣的孩子嘛。

估計以后愿意生育孩子、但不愿意結婚的女生會越來越多,男生也越來越多,這群人我們不要拒之門外。

還有生殖輔助產業,要鼓勵支持,人工受精、代孕對提高生育率十分重要。畢竟只靠85后、90后自然生養,壓力還是蠻大的,85前甚至70后如果愿意貢獻一份力量,我們也應該歡迎。

唐宋的法律規定,如果妻子無后,不能馬上休掉,必須等到她50歲之后才能休。這和婦女的平均絕經時間差不多,可見古人的智慧。1971年之后的婦女現在都不到50歲,可以努力一下的。現在的營養條件、醫療條件比古代好得多,希望還是蠻大的。

還有取消重婚罪等極端措施,萬不得已,不要實行,嚴重影響社會穩定,得不償失。

目前看來,住房支持無疑是鼓勵中產階級生育的最關鍵舉措,之前梁建章老師提出過每生一個孩子獎勵100萬元人民幣,然而100萬在一線城市根本解決不了住房問題。

他這次提出,在高房價地區,一孩房價九折,二孩七折,三孩五折。這是個非常實際的好建議。

或許可以再加個限制,財富超過一定數額的家庭(兩代一起算)不享受此優惠。反正,高凈值家庭本來就要多生的,也不缺錢,就不必在他們身上浪費錢了。

此外,要降低房價。降低房價最根本、最有效、副作用最小的方法就是增加供應。香港所謂彈丸之地,其實還有很多土地沒有開發。上海更有大量土地可以開發,特別是浦東。能用市場機制解決的問題,盡量不要用行政手段去解決,因為后者會扭曲激勵機制,導致資源錯配,降低效率,影響社會總福利。

自上而下出臺各種行政規定不允許房價上漲,但同時,住房供應量不增加,剛需又不下來,房價怎么可能下得來。因為供應量遲遲不增加,社會只好降低需求,降低需求就變成不生娃。不生娃,人口又急劇萎縮,政府又心急如焚。

土地財政和娃,好比熊掌與魚,不可兼得。不要因為現在的收入殺雞取卵,犧牲將來的收入。是時候做出選擇了。

除了住房,另一個重大挑戰是教育,教育內卷讓政府憂心如焚,頻頻出手打擊校外培訓機構。在6月1日兒童節這一天,國家市場監管總局宣布對新東方、學而思和精銳教育等13家校外培訓機構進行了重點檢查,分別予以頂格罰款,共計3150萬元。

此前有小道消息稱,北京市海淀區教委即將出臺“雙減”政策,知情人士透露,隨著新政出臺,校外培訓機構將面臨假期不得上課,學科類和素質類教育培訓機構不得上市,教育培訓機構不得做任何廣告。這些公司股價應聲大跌。后來又辟謠,股價又大漲。

“不得上市”“不得做廣告”,這兩項比較好執行,也應該執行。某種意義上講,教育和醫療是相似的行業,在很多國家,醫療企業是不允許做廣告的,至少某些產品和服務是不允許做廣告的,畢竟這不是普通的產品和服務。教育產品和服務更不是普通的產品和服務了。所以不允許做廣告很合理。這樣也就意味著企業只有靠口碑才能擴大影響力,有利于真正優秀的企業勝出,避免某些人靠資本的力量劣幣驅良幣。

但是,“假期不得上課”這一項似乎很難執行,竊以為也不應該執行。如果不允許新東方等校外培訓機構假期上課,真正有錢的家庭還是會高價聘請私人教師上門輔導,是不是還要規定家庭教師不允許上課呢?可是如何鑒定是家庭教師呢?家長可以說他是我家的遠房表叔,來幫忙的。或者有的家庭母親或父親是全職媽媽、全職爸爸,文化程度也比較高,自己輔導孩子,這個允不允許呢?

如果這些都允許、就不允許新東方這些機構假期上課的話,那么最后真正吃虧的還是中產階層。他們要么得付更多的錢請“家庭教師”,要么放棄假期培訓。

本來,新東方等機構的存在使得課外教育更平民化,它們組織家庭教師,安排課程,使得課外教育這個事情標準化、批量化、流程化、工業化,進而降低了成本,使得中產階層也可以負擔得起。他們的孩子于是得到了和高凈值人士的孩子同樣的教育機會。

好比以前的私塾,族中推舉賢人當私塾老師,族中富有的家庭支付老師的費用,提供上課場所,族中所有的孩子都可以進私塾讀書。因此,寒門弟子可以得到和豪門子弟差不多的教育機會,所以能夠“朝為田舍郎,暮登天子堂”。也正是這種較高的社會流動性大大提高了各朝代的穩定性。如果沒有科舉制度、鄉族私塾,估計這些朝代不會持續這么久。

某種意義上,現在的學校、校外培訓機構就是把“私塾”擴大到了整個社會的層面,特別是校外培訓機構,全國招生,付了學費,貧富貴賤,一視同仁。這是寒門弟子最公平的教育機會。

如果假期不允許他們上課,而富家子弟可以通過請家庭教師、父母輔導繼續上課,那么對寒門弟子不是更不利了嗎?因為最后升學考試還是一樣要考的。

打個不恰當的比方,新東方好比肯德基、優衣庫、耐克,或者西貝、海底撈、安踏。有人說肯德基是普通老百姓能夠吃到的安全性最高的雞了,優衣庫是普通老百姓能夠買得起的質量最高的衣服了,耐克是普通老百姓能夠買得起的質量最高的鞋子了。同理,新東方是普通老百姓能夠付得起的質量最高的課外培訓了。如果不允許肯德基、優衣庫、耐克營業,富人的生活不會有任何改變,而普通老百姓的生活水平會大打折扣,他們的生活成本會大大增加。

真正要改革的是考試制度,好比真正要改革的是“科舉制度”,而不是關閉“私塾”。在科學革命、地理大發現之前,培養只會做八股文、不會造艦炮、不會煉油煉鋼、不會種畝產高的水稻、不會自動化織布的“人才”問題還不大,閉關鎖國,玩我們自己的,但是等到西方漂洋過海來敲門的時候,問題就嚴重了。

教育最重要的是培養人的創新能力,這是國富民強、社會不斷進步的終極動力。我們的應試教育制度的確要改革,但這又是另一項任務了,一項很艱巨的任務。但也只有當教育實現了從培訓學生應試到培養學生創新的轉變,我們才能真正“保持我國人力資源稟賦優勢”。

男性有HIV生育健康孩子需要花費1-20萬元不等,具體看采用什么方式生育小孩,目前男性HIV可以通過申請供精做人授或試管生育健康小孩,費用較低在10000-15000元左右,只是孩子與男方并沒有血緣關系。另一種就是采用HIV洗精技術,目前國內是沒有醫院開展此技術的,只有去國外進行,支持HIV洗精的國家都有美國、泰國、馬來西亞等,其洗精+助孕費用一般在100000-200000元不等。

HIV艾滋病的病毒感染者一般不主張要小孩,因為艾滋病毒可以通過母嬰傳播,引起孩子感染的幾率非常高。一般男性有HIV要生育健康的小孩只能通過洗精術、服用抗病毒藥物自然受孕、申請供精等方式,具體費用如下:

1.采用洗精術,然后進行體外人工受孕因為只有國外有,所以費用較貴在10-20w;

2.男性HIV服用抗病毒藥物后,達到病毒載量檢測不到的水平至少3個月,然后進行自然受孕,費用在1w左右,但還是存在感染風險;

3.申請供精做人授或試管嬰兒,費用在1-1.5w左右。

上一篇:

2022三代試管包生男孩價格是多少?想生男孩找誰好?

下一篇:

肺癌組織切片基因檢測要什么東西做樣本