優生優育,關于地貧的9個問答,準爸媽要知道!

-點擊

藍字 ↑【恩施發布】

關注我-

地中海,滿是來自陽光、沙灘與海洋的自然氣息,清爽深邃的藍色,讓人心歸寧靜!

但正是在這個處處透出神秘與浪漫的地方,卻首次發現了一種先天性基因缺陷導致的遺傳性血液疾病——

地中海貧血

>。

今天是第29個世界地貧日。

>準爸媽們,您有必要清楚地認識并了解地中海貧血,對每一個生命負責。

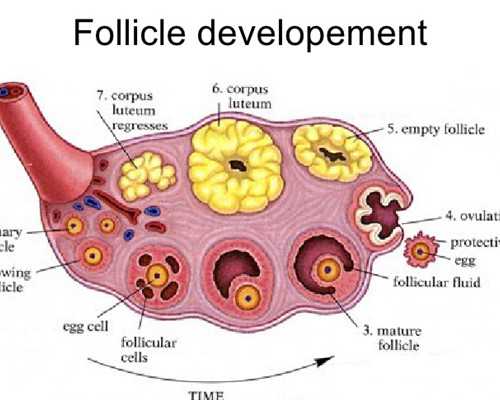

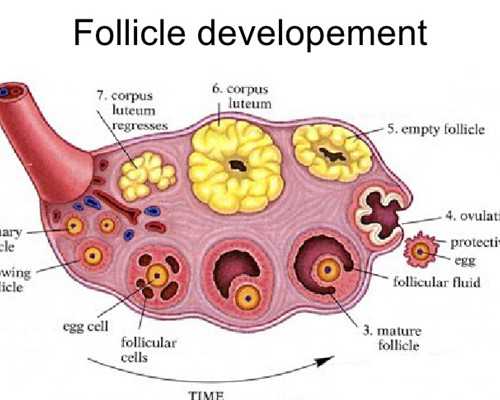

1.什么是地中海貧血?>

地中海貧血(簡稱地貧)是一種遺傳性血液病,因最早發現于地中海沿岸國家而得名。地貧的發病機制:合成血紅蛋白的α珠蛋白與β珠蛋白肽鏈合成速率不平衡使血紅蛋白結構異常,引發慢性溶血和貧血。

2.中國地貧的地域分布及攜帶率>

地貧是全球分布最廣、累及人群最多的一種單基因遺傳病,也是我國南方地區最常見、危害最大的單基因遺傳病。發布于2015年的《中國地中海貧血藍皮書》顯示,全球約有3.5億人群是地貧基因攜帶者,中國就有3000萬人,尤其以廣東 (16.8%)、廣西 (23.98%)、海南 (15.12%) 三省份的地貧基因攜帶率較高。

3.世界地中海貧血日>

為提高公眾對地貧的廣泛關注和普遍認知,鼓勵地貧患者及家屬與該疾病積極斗爭,增強防控意識,國際地中海貧血聯合會 (Thalassaemia International Federation,TIF) 于1994年將每年的5月8日設立為世界地中海貧血日。

4.地貧與一般貧血有何不同?>

貧血是指血液中紅細胞數量或者血紅蛋白含量減少。一般輕微貧血不會對人體造成太大影響,嚴重貧血會致病。一般的營養性貧血(缺鐵性貧血)是由于人體內沒有足夠的鐵元素,可能是從食物中攝取不足,也可能因失血導致鐵丟失過多,使用鐵劑或常吃含鐵量較高的食物可以糾正。但地貧是一種因基因缺失或突變導致的遺傳性貧血,與一般貧血完全不同,目前用藥物無法治愈。

5.地中海貧血怎么分型?>

根據血紅蛋白中珠蛋白肽鏈受損的不同,地貧主要分為α地貧和β地貧兩類。根據臨床癥狀,α地貧又可分為靜止型、輕型(標準型)、中間型(即血紅蛋白H病,HbH病)以及重型;β地貧又可分為輕型、中間型和重型。

靜止型或輕型

>患者沒有癥狀或只有輕度貧血,脾不大或輕度大。病程經過良好,能存活至老年,本型容易被忽略。

中間型

>

多于幼童期出現癥狀,臨床表現介于輕型和重型之間,有中度貧血,脾臟輕或中度大,黃疽可有可無。

重型

>重型α地貧

又稱Hb Bart’s胎兒水腫綜合征,為致死性血液病,受累胎兒由于嚴重貧血、缺氧會出現宮內水腫,通常會在宮內或出生后不久死亡。

重型β地貧

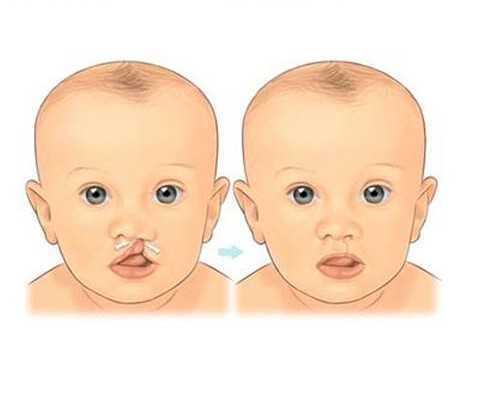

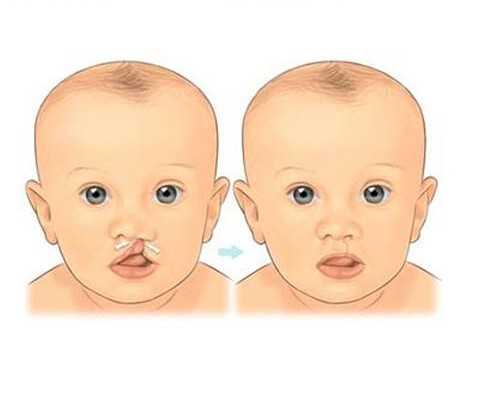

又稱Cooley貧血。患兒出生時無癥狀,至3~6個月開始發病,緩慢進行性貧血,面色蒼白,肝脾大,發育不良,常有輕度黃疽,癥狀隨年齡增長而日益明顯。平均每20天就要輸一次血,還需要每天注射或口服去鐵藥,如不治療多于5歲前死亡。如果重型β地貧患者活到40歲,需要4000人每人獻血200毫升,醫療費用一年就要近10萬元。造血干細胞移植是目前可能治愈重型β地貧的手段,但是費用昂貴,平均移植費用在30萬元以上。

6.地貧基因攜帶和地貧患者有什么不同,地貧如何遺傳?>

地貧是一種常染色體隱性遺傳病。多數人攜帶有缺陷的地貧基因但不表現出臨床癥狀,稱為地貧基因攜帶者,通常在地貧篩查或家系調查時才被發現,全世界約有3.5億地貧基因攜帶者。攜帶有缺陷的地貧基因并表現中重度貧血癥狀的中間型和重型地貧被稱之為地貧患者,臨床表現個體差異較大,貧血程度不一。

如何遺傳

>(1)如果夫妻雙方攜帶不同類型的地貧基因,或者只有一方攜帶地貧基因,那孕育的下一代不會患重型或中間型地貧,但可能遺傳到父母的地貧基因。

(2)如果夫妻雙方攜帶同種類型的地貧基因,其子女有25%可能為正常,50%可能為基因攜帶者,另25%可能為重型地中海貧血患者。

7.怎樣篩查和確定地貧?>

通過血常規檢查、血紅蛋白分析等簡單易行的地貧篩查及基因檢測可以確定是否攜帶地貧基因。

(1)地貧不一定貧血,多數地貧基因攜帶者沒有貧血癥狀或者貧血癥狀比較輕微,需要接受正規的地貧篩查和基因檢測才能確定個人的地貧患病和基因攜帶情況。

(2)地貧篩查簡單易行,通常包括血常規、血紅蛋白分析等檢查,若篩查結果提示可疑地貧,需要進一步進行地貧基因檢測明確。

每個人一生只需做一次地貧篩查,且越早越好,可以在婚檢、孕檢或產檢時進行。

地貧基因檢測是確診地貧患者或地貧基因攜帶者最直接有效的檢測方法。

>8.地貧篩查正常可以完全排除地貧嗎?>

(1)正常人有4個α基因,如果只有一個α基因缺失或突變為靜止型α地貧,這類地貧基因攜帶者幾乎沒有任何臨床表現,地貧篩查通常檢測不出來,所以即使地貧篩查結果正常,也不能完全排除這類地貧。

(2)夫婦雙方地貧篩查結果均正常,孕育中重型地貧兒的幾率極低,可以正常妊娠并做好孕期保健。

地貧篩查正常不能完全排除地貧,但可以排除孕育中重型地貧的可能。

>9.夫婦雙方都是同種類型地貧基因攜帶者,可以生育健康寶寶嗎?>

地貧的防控原則是阻止重型地貧兒的出生。如果夫婦雙方攜帶的是

不同類型

>的地貧基因,不會孕育中重型地貧兒。如果夫婦雙方攜帶的是

同種類型

>的地貧基因(靜止型α地貧除外),則有一定幾率生育中重型地貧兒,在懷孕后要盡早進行

產前診斷

>,確認胎兒的地貧基因類型,必要時采取相應的醫學干預措施。

如果確定為重型地貧兒,建議在家長知情同意的基礎上及時終止妊娠,避免重型地貧兒出生。如果確定為中間型地貧兒,則由家長在遺傳咨詢醫生充分告知,以及家長充分理解中間型地貧兒出生后可能的生存狀況后知情選擇是否繼續妊娠。

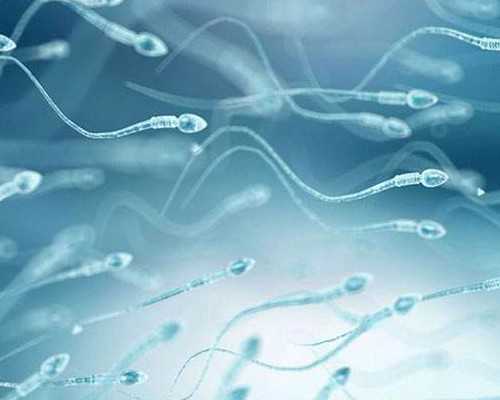

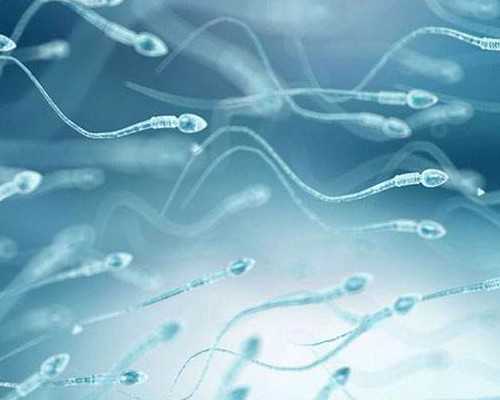

目前也可以通過胚胎植入前遺傳學診斷(即第三代試管嬰兒,PGD)技術,篩選正常的胚胎受孕,實現孕育健康寶寶的愿望。

看到這里

希望各位準爸媽明白

參加孕前優生健康檢查

>地貧基因篩查

>產前診斷

>是預防地中海貧血的

重要措施

或許我們無法選擇自己的父母

>但我們可以為未來的孩子做得更好

>恩施州中心醫院婦兒醫院

>生殖中心

>恩施州中心醫院婦兒醫院生殖中心是我州唯一一家具有開展輔助生殖技術及產前診斷資質的專業機構。

在產前診斷技術方面,科室關注產前診斷領域科學技術前沿進展,開展產前診斷技術及遺傳優生咨詢、出生缺陷干預、外周血染色體核型分析、胎兒無創DNA檢測、羊水穿刺胎兒染色體核型分析等業務,與相關機構合作開展遺傳病分子檢測項目(染色體微缺失、微重復(cnv-seq)檢測、全外顯子測序(WES)、遺傳疾病攜帶者篩查)等業務,給患者提供優生優育意見及合理建議,讓患者知情同意選擇,通過產前篩查及診斷避免了數百例嚴重先天缺陷兒的出生,同時也避免了數百例不必要的人工終止妊娠。

優生優育,攜手邁向“零”地貧!

電話:

>地址:

>恩施州中心醫院婦兒醫院門診二樓(恩施市金龍大道88號)

來源:恩施州中心醫院

編輯|阮璐

審核|張曉玲

簽發|

覃佐松

作者:寶寶知道郝美麗的美麗

牛油果又叫做酪梨,鱷梨。因果核比較大,果肉呈黃綠色,味如奶油,所以被稱之為“森李奶油”。最近這個遠渡重洋,看起來異常高冷的食物,在白領之間被盛贊,又像時尚病毒一樣,席卷了整個美食界?連每個熱愛美食的大咖或普通人,都逃不開它的魔力?

原因很簡單,因為此果極具營養價值。

有人說,牛油果簡直就是“森林奶油”啊,因為它所含的營養成分太高了。

對于女性來說,牛油果最重要的是富含抗衰老營養素,如維生素C、E、D和歐米茄-3脂肪酸。維生素E能對抗衰老,防治色斑,提高皮膚彈性,維生素D具有長筋骨、益指甲、美牙齒的作用。而Ω-3脂肪酸,則可以保持皮膚柔軟和靈活,對染發燙發之后干枯的頭發有特殊功效。

有研究表明,女性每星期吃一個牛油果,能平衡雌激素,減掉分娩產生的多余體重。最奇妙的是,牛油果從開花到成熟結果的生長期,也恰恰是9個月,仿佛經歷了一個人的孕育階段

牛油果口感特殊,對于很多人來說并不好吃,今天負責地告訴大家,覺得不好吃是牛油果打開方式有問題。下面看看幾種時尚的吃法!

牛油果去核,切小塊。把牛奶和牛油果一起倒入攪拌機,香濃順滑的口味,完勝各種果汁。

酸奶果醬牛油果

最簡單的牛油果料理

法國人吃牛油果的方法非常簡單:在開餐前兩三個小時就把牛油果放到冰箱冷藏,保持冰冷的口感,直到上桌才一開為二。把橄欖油、黑醋和少許胡椒粉倒入中央低洼處拌勻,再用小勺舀著吃。這種方法最能凸顯牛油果如黃油般的潤滑以及特有的果香。

牛油果奶油意面

做法步驟其實和普通的家庭意面做法差不多,唯一不同之處就是把sauce換成牛油果。倒入碾壓成醬的牛油果后迅速倒入牛奶汁,快速攪拌,將牛油果醬與面攪拌均勻,撒入胡椒粉攪拌后如果覺得太干不夠有油水可倒適量橄欖油迅速攪拌后關火,可根據口味加入適量香草,味道會更好。

牛油果幾乎可以用在任何菜肴里,還能被制作成果汁。

(牛油果蔬菜三明治)

(牛油果意面)

(牛油果配法包)

(牛油果焗蝦仁)

(牛油果三文魚刺身)

(牛油果奶昔)

(牛油果濃湯)

(牛油果冰淇淋)

帶有淡淡牛油清香、白襯衫一般的牛油果,像fashion圈里永不言敗的經典款,只要稍加搭配,便可幻化出無數風情和氣質。

吃完了牛油果,種子也不要丟!

終極技能-大牛油果小樹苗

1.將果核上殘留的果肉洗凈。

2.果核的大頭朝下,在果核上淺淺地插入三五支牙簽。

3.找一個透明干凈的杯子上水,把插上牙簽的牛油果核架在杯子上,將果核的1/3到1/2架在水上。

4.每天換水,等發芽后移植到土里即可。

注意:移植后澆水不能太頻繁。

總之 牛油果就是這樣一個神一般的水果(或者食材),你不需要什么卓越的手藝也可以完美的料理它,按照自己的喜好,隨心所欲的制作出一道美味的營養大餐。

一張色卡告訴大家該如何挑選好吃的牛油果。

牛油果的生熟判斷是一個影響它口感的重要因素。生的牛油果是鮮綠色的,逐漸成熟表皮逐漸變黑,這個階段的口感基本是最佳狀態的,完全成熟后表皮呈墨黑色,并捏著有些軟。