試管嬰兒一個治療周期費用數萬元,可以報銷嗎?北京醫保局最新答復_64R7u

來源:澎湃新聞

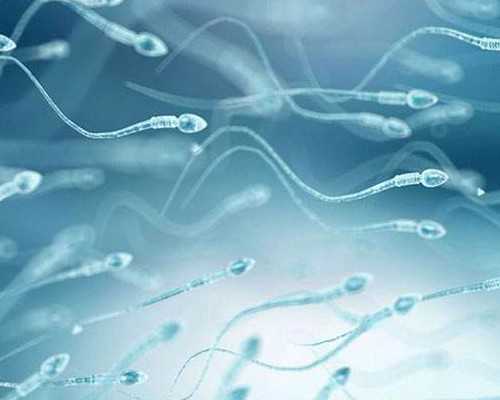

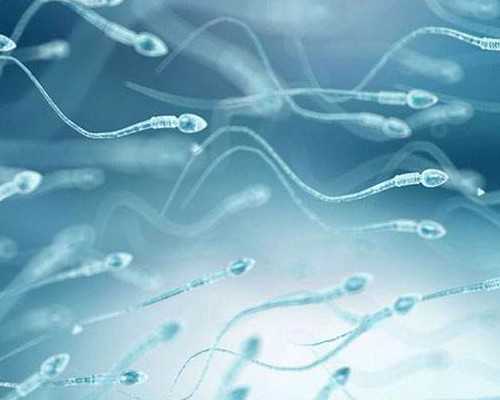

沒有精子的男人

楊小文嫻熟地拆開藥品包裝,撕去貼紙,把藥片換裝到普通藥物的瓶子里。患上無精癥的他知道,偽裝的藥品背后,是他羞于啟齒的病狀,難以釋懷的缺憾。

除了醫生外,他不和其他任何人交流病情。

在沒確診之前,楊小文經常和女友吵架。確診之后,他們反而很少吵了。女友很愛他,甚至愿意為他試管或丁克,但時間一長,兩人感情也在瑣事的拉扯中被消磨殆盡,最終分道揚鑣。

“如果我沒有這個病,我也許會挽留她。”楊小文說,“這條路很艱難,不要說她以后會不會后悔,雙方的家庭也是一個問題。”

無精癥,連同弱精癥、少精癥、精子無力癥等,屬于男性不育癥的范疇。這些男性通常性功能正常,卻很難擁有自己的孩子,自卑、敏感、內疚,不愿與外人道,親密關系也可能隨時變得搖搖欲墜。

無精癥在男性中的發病率約為1%~2%,在不育男性中占10%~15%,并不算罕見。但無精癥的男性群體仿佛隱匿于現實生活中。

無精癥科普下的留言 抖音頁面截圖

生殖科室外

如果不是那次常規檢查,楊小文可能早已和女友組建了家庭。

他在上海一家互聯網公司做產品經理,2018年一次體檢中他的激素水平顯示失常,他本以為是熬夜所致,沒想到醫生當時說了句,“只有‘太監’才這樣。”

他想的是“可能(性功能)那方面退化了,但后來想(性生活)沒問題就還好。”

不過,他還是跑去復查了,一個人排在長長的掛號隊伍里發呆。排在前面的一對伴侶,男的拿著檢查報告,搖搖頭說“還是沒有”,女的安慰說沒事。或許是在腦中預演過這樣的場面,楊小文拒絕了女友陪同復查的好意,他覺得遇到這種事應該“獨立承擔”,至多希望“有個樹洞讓自己消化一下”。

楊小文低著頭,尋思著護士會不會在候診區直呼其名;其他科室外的人會不會用異樣的目光看他;醫生問診時,會不會令他羞恥。

護士平和地叫了號,醫生更是勸他看開。雖然尷尬的狀況沒有出現,但最終知道是青春期偶發的腮腺炎剝奪了他的生育能力,他還是止不住難過,“人生第一次這么崩潰”,他成了無精癥患者。

同樣患過腮腺炎的譚千在北京順義的一家醫院里得知自己有無精癥,“心情特別沉重,就擔心他們的診斷是對的”。他又先后換了四五家醫院檢查,“每次我去之前還有一絲希望,可能別的醫院查不到(精子),這家醫院能查出來。”

他希望自己擁有這份僥幸,因而他能承受漫長的等待。“我可能今天就查了一項,十幾天才能排到另一項。”他不斷調休去檢查,光在一家醫院的檢查就耗時一個月,“我只不過就想盡快把這個病看好,我就想怎么能快點排到我……都在想這些事情。”

相比其他無精癥患者,張洋覺得自己還有希望,“60分及格,我現在就是55分,56分那樣子,但也差不多了”。

2019年初,張洋和女友去做孕檢時,查出身體異常。他才回想起,讀書的時候,他就發育比別人慢,是班里個頭最矮的男生。換了五次醫院后,張洋最終被確診為精索靜脈曲張引發的弱精。

他每月按時去醫院,經常遇見拿著同樣診單的人,他們有的在哭,有的在抱怨。有一次,張洋到醫院檢查,排隊候診的一個女生說,“我每個月都來,每個月來看”,而跟她一起來看病的都懷孕了,甚至有個孩子都一歲了……他聽到覺得很心酸,“同情她,也同情自己”,療程像是未知數。

男性不育癥發病率達10%-12%,除精索靜脈曲張、生殖道畸形、泌尿生殖系感染、內分泌紊亂、遺傳疾病、免疫因素等明確原因外,還有30%-40%的患者發病原因不明。張洋像報菜名一樣列出十幾項他在網上學習到的影響因素。熬夜、抽煙喝酒等不良生活習慣,輻射高溫的工作環境、家庭遺傳等都會影響到精子質量。

默默治療

在楊小文的既有觀念里,他體能達標、沒有遺傳病史,和這個病是不搭邊的。

剛開始時,他很著急,想了各種辦法,去了很多醫院檢查、治療,希望有一絲治愈的可能。他斷酒、戒煙,經常運動,過上了更自律的生活,甚至減少了社交活動。

朋友驚詫于他戒除煙酒時突如其來的意志力,同時也為他愁容滿面卻一聲不吭而擔憂,還以為他得了癌癥,卻不告訴他們。

半年的體能訓練,楊小文增肌了三十斤,但精子質量水平卻絲毫沒有好轉。他這才確信,這個疾病和運動、身體素質沒有多大關系。他吃了三個月的藥,花了三千塊錢,仍然沒有任何效果。

楊小文有一個姐姐和一個哥哥,姐姐已經結婚生子,父母著急哥哥的婚事,還沒來得及管他。在檢查之前,他尚未對生育有過規劃,“感覺理所當然,結婚了就一定會生孩子。”

醫生告訴他,實在想要自己的孩子,可以試試顯微取精,如果有精子,就可以做試管。如果沒有精子,可以嘗試供精,即取用其他人的精子。

患有弱精癥的張洋寄希望于恢復自己精子的活性,手術是可能有效的解決途徑。

2019年10月,張洋做了精索靜脈曲張手術,花了一萬兩千塊錢。手術過后,醫生告訴他,他的身體狀態明顯好轉,精子的活力也提升不少。他感到充滿了希望。

兩年多的時間,張洋做手術和吃藥一共花費了五萬多元,家里支持了兩萬塊。他在東莞的一家作坊,做注塑機加工,一個月工資3800元,除去500元的房租,每去一次醫院要花費一半工資。有時生活費不夠,他不得不向當時的女友伸手借錢。

為了節約錢,他在淘寶上買生姜片補氣,到診所買中藥吃。中藥很難吃,他逼著自己下咽,想嘔。不過,最難受是尿道清洗,做完小便帶血,痛得他不敢上廁所。

張洋曾經計劃著24歲一定要有小孩,現在計劃已經延期了兩年。同村年齡相仿的人生了小孩,張洋的父親會特意打電話告訴他,間接地暗示他要努力。有時父親提到的人他根本不認識,但他還是感到了來自父輩的壓力。

想有個孩子

譚千關系特別好的四五個朋友都已結婚生子,有的還是二胎,聚在一起的時候基本都在討論孩子。他缺少“人父”的體驗,就在一邊聽著,插不上嘴。看到人家在朋友圈發孩子的照片,他會點贊。

剛確診無精癥那會兒,譚千經常失眠,整晚整晚睡不著。有一次,他坐在地鐵上,女友站著,看到他頭上幾處頭發掉光了。他才知道自己一夜之間斑禿了,治療了一年頭發才長出來。

有時候走在路上,他會盯著路過的小朋友一節一節的胳膊看,發呆。2019年春節,他在外工作四年來第一次回家過年,一天的假期都花在了陪哥哥的女兒玩玩具上,“回答一些天真的問題,我覺得很有意思”。

“我特別想要小孩,”譚千說,孩子代表著家的歸屬感。

醫生告訴他,還可以嘗試做穿刺和試管手術來要一個孩子,但這需要男女雙方的配合。譚千有了希望,女友對這件事卻很回避。她一直擔心生育的痛,譚千做了很久的思想工作,甚至想過走地下代孕的路。

當時他不清楚地下代孕的性質和具體的流程,“當時說的是八萬多……代孕只要包里拿錢就行了吧?”一直以來,他不抽煙也不喝酒,沒有什么特別的愛好,錢都攢了下來。他甚至把生孩子這件事情放在買房、生活之前。

代孕可以繞開生育的苦,但是中介告訴他們代孕仍然需要給女方打促排卵針、取卵,譚千的女友就退縮離開了。

溝通很艱難,雙方僵持不下。譚千提(體外受精)手術,女友不同意。譚千提分手,女友也不同意。

有一次,“她要死要活了,還說不就是孩子嗎,咱們去醫院查……今天就去醫院做手術。”兩人到醫院門口,停好車,要掃碼登記的時候,她又反悔了,說畢竟還沒結婚,就算了。于是,車在醫院門口轉了一圈,又開回去了。

在這種反復中,譚千很痛苦,“我只是想過一種正常人的生活”,“女朋友鬧脾氣就可以走。有孩子,起碼孩子需要我,我會被需要。”他這么說。無法擁有自己的孩子,兩人的未來搖擺不定。

縹緲的“家”

幾個月前,譚千終于下定決心和女友分手。在北京擁擠的地鐵上,他突然覺得自己“孤獨得像流浪狗一樣”,“在垃圾桶旁邊”。

在寄宿學校長大,十幾歲外出打工,譚千對家庭有很強烈的向往。以前,譚千總是掐點下班,如果需要加班,他會選擇在家加班。“因為我知道家里有人在等我,我把電腦一關就哐哐往家跑。”

“那是我覺得過得最好最快樂的一段時間了。”譚千回憶,現在他一個人住,空閑時就做做菜,然后看著它涼掉。

他和女友感情很好,但女友父母不同意。得知他有無精癥后,更是不停打電話催他們分手。

一開始,他們以他在北京沒有房子為理由。為了滿足要求,譚千東奔西跑談下順義一間40平的二手房。房子的首付是由譚千的父親以兒子結婚為目的贈予。然而,那邊又提了新的要求——北京戶口。譚千又開始奔波。

雖然譚千覺得為上戶口而上戶口這件事很荒謬,他還是盡力去做了。后來,房子沒買成,戶口沒落成,兩人的關系也告吹。

父親催他回石家莊結婚,和他一起來北京的朋友也漸漸離開。他想過放棄北京的工作,過一種更輕松的生活。但當真的回到家鄉,他卻感到陌生。那里的工作和生活節奏,生活環境都讓他不適應。

他最終選擇一個人留在北京。春節前,父親特意來北京看他,再一次勸他回老家,找個石家莊姑娘結婚。他依舊沒有告訴他,自己是“無精癥”,很難找到結婚對象。他覺得“不孝有三,無后為大”,“生孩子是一種責任,孩子是一個家的責任”。

前一段時間,學生時的女友突然聯系上他。對方離了婚,還帶著一個小孩。譚千小心翼翼地問:你在北京嗎?我去找你?對方沒有回復他。

父母最近頻繁給楊小文約相親,但他卻很糾結。他們自然不會提他的病,但楊小文自己卻不能不說。交往的沉沒成本太大,他害怕他開口說了就是結束,更害怕走了九十九步后的放棄。

開始的時候,他還會定期做檢查,但后來他就不去了。把藥停了之后,他拒絕了相親,也不再看這方面的消息。

在群里等待上岸

在現實中消失的男性不育癥患者,在線上也難尋蹤跡,除了問答社區和患者論壇有案例陳述,在社交媒體上與不育癥最相關的信息是治療和試管嬰兒廣告。微博、豆瓣等公開社群中,男性不育癥的相關社群寥寥無幾。在社交媒體男科專家賬號的評論下,留言以女性居多。

“求好運”是李凱建的男性不孕癥的微信病友群,二維碼引流入口發在日增帖量個位數的論壇上。在起群名時,用“孕”的諧音“運”代替,也討個彩頭。他審核完對方的病歷卡后,再把人拉進群,現在群友已有兩百多人。

被“收留”的男人們在這里插科打諢,互相幫助,宣泄一些別處不可訴說的苦悶。

李凱說,群里的人為了保護隱私,很多都用小號入群,也不會透露自己的個人信息。對于他們來說,這種無法言說的疾病和其導致的壓抑,可以在這里得到釋放:他們在群里分享家庭瑣事和治療進展。

時間一長,病友群就會混入一些騙子和醫托,通過私聊推薦各種藥品和方法。在病友群里,提醒群友關掉私聊的權限的公告長期被置頂。

私聊被認為是有目的性。通過私聊問到病情,通常會收獲到“你這個是違法行為”為開頭的回復和拉黑。但通過群聊天詢問病情,則會收獲到認真的回答。

松散的關系讓病友們更安心。群里有發診療單的、驗孕試紙的、相親對象的照片等,但沒有人發過自拍,也沒有人說自己的名字。

他們在網上相親、聊天,一個群友說,“我連名字都是假的,我和她(網友)說我姓王”,他的群Id是“活力75向前59密度78”。活力、向前和密度是評價精子質量的指標。

有人失控自殘后在群里發了一張在醫院清創的圖,手臂用刀子劃得很深。“不是剛做完手術,又吵架?”群友們湊熱鬧般地關心。病友心理失衡,他們早已見怪不怪——張洋不久之前還在群里直播砸結婚照,因為他前任來家里拿東西的時候不屑帶走。

女友離開,張洋砸了他們曾經拍的結婚照。 視頻截圖

有的群友有了孩子“上岸”了,有的在苦苦掙扎或陷入等待。

妻子剛懷孕的時候,群友邱林說恨不得她下周就生,但一段時間沒見之后,他改了說辭:“太累了,大家考慮清楚要不要生。”

他的孩子體弱,常常半夜哭鬧。有陣子孩子皮膚過敏、咳嗽和流鼻涕,他熬了幾個大夜在醫院守著。他已經開始擔憂孩子上學的事了,看樣子,做父親要愁的東西比當病人愁的更多。

群友馬程以前不喜歡做父親,覺得養小孩太辛苦了。自檢查出身體問題后,他去做了三次精液檢測,結果每況愈下。慢慢地,他擔心自己后悔,也許某一天,自己也想要做父親,想要有一個自己的小孩。他最終選擇了冷凍精子。

張洋看到群里不時有人把ID從精液質量指數改為“x年x月生一胎”,他很羨慕,期待自己的這一天到來。

楊小文開始有了接受丁克的想法,他在豆瓣發帖,想找有不孕意愿的姑娘一起走下去。

譚千因為前女友對婚姻、生育的反復備受折磨,他時常懷疑是不是自己做得不夠好。他加入了豆瓣女權小組,還看了一些關于女權的電影,對照自己的行為。他現在心態放開了些,希望未來能遇到有緣人,“想過找單親媽媽一起生活,不是我的小孩也沒關系。”但幾次同單親媽媽的交往受挫后,譚千又開始了觀望。

實習生 陳昭琳 澎湃新聞記者 明鵲

近日,有網民在人民網“領導留言板”咨詢:“北京輔助生殖納入醫保3月26號落地實施,去醫院問了說沒這個政策。請問這個什么時候納入醫保,還會納入醫保嗎?”

針對該留言,@北京12345于4月13日回復稱,北京市醫療保障局回復:經核實,根據醫療保障待遇清單相關規定,按照國家醫保局要求,北京市輔助生殖技術服務項目納入醫保支付范圍工作暫緩執行。目前,國家醫保局正在對相關政策進行統籌研究,北京市將嚴格按照國家規定執行。

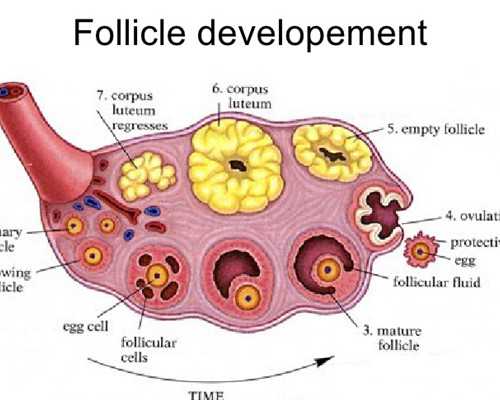

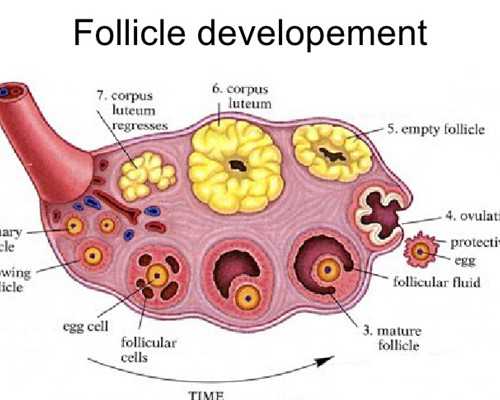

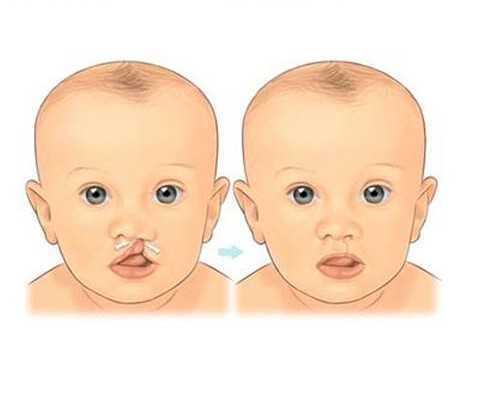

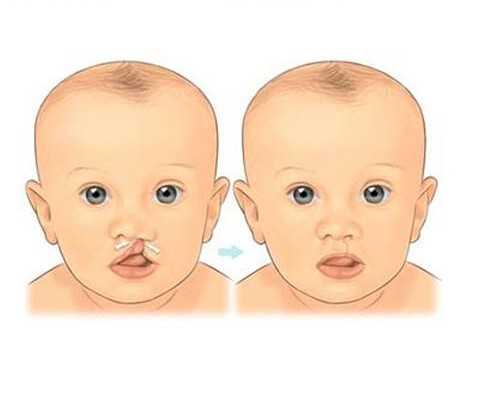

此前,2月21日,北京市醫保局會同市衛生健康委、市人社局印發《關于規范調整部分醫療服務價格項目的通知》(京醫保發〔2022〕7號),對公立醫療機構已開展的63項醫療服務價格項目進行了規范調整,其中對體外受精胚胎培養等53項輔助生殖技術項目進行了統一定價。

在規范調整醫療服務項目價格的同時,將門診治療中常見的宮腔內人工授精術、胚胎移植術、精子優選處理等16項涉及人群廣、診療必需、技術成熟、安全可靠的輔助生殖技術項目納入醫保甲類報銷范圍。

一家醫院拍攝的新生嬰兒 圖片來源:新華社

專家:輔助生殖進醫保成大勢所趨

輔助生殖納入醫保的討論近年來頻頻展開。

2021年全國兩會期間,全國人大代表、安徽省殘聯黨組書記高莉建議,將不孕不育診療相關費用按比例納入醫保范疇,將低收入困難家庭不孕不育患者群體納入社會保障范疇。

半年后,此建議得到國家醫保局的回復。

2021年9月15日,國家醫保局發布《國家醫療保障局對十三屆全國人大四次會議第5581號建議的答復》,其中提到:“人口發展是關系中華民族發展的大事情。為促進人口長期均衡發展,醫保部門將符合條件的生育支持藥物溴隱亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵藥品納入支付范圍,提升了不孕不育患者的用藥保障水平。同時,在診療項目方面,我們將指導各地,立足‘保基本’的定位,在科學測算,充分論證的基礎上,逐步把醫保能承擔的技術成熟、安全可靠、費用可控的治療性輔助生殖技術按程序納入醫保支付范圍。”

今年全國兩會期間,又有全國人大代表建議將輔助生殖納入醫保。

全國人大代表、杭州市婦產醫院院長張治芬認為將輔助生殖項目納入醫保的政策應該在各地推廣,并進一步呼吁將不孕癥的治療納入醫保。

全國人大代表、山東省濟南市人民醫院針灸推拿科主任劉英才建議將鎮痛分娩和輔助生殖費用納入醫保項目,助推國家生育政策更好落地。

還有全國人大代表認為,我國正面臨育齡期婦女生育率逐年下降、育齡期夫婦不孕癥發生率升高問題,要鼓勵研發新興的輔助生殖技術,將成熟、安全的輔助生殖技術納入醫保。

多名全國人大代表關注并提交建議的背后,反映的是近年來我國人口數據所呈現的嚴峻現實。

2021年5月11日,第七次全國人口普查結果公布,我國的總和生育率跌至1.3,已進入全球生育率最低的國家行列。據國家統計局數據,6年時間,我國凈增人口數量下降了858萬人,2021年凈增人口數量創下了近60年來的新低,僅48萬人。

輔助生殖進醫保,在一定程度上有望助推我國的人口增長。“輔助生殖進醫保,對于不孕不育的家庭來說,當然是個特別大的好消息,患者能因此減輕負擔,生育意愿自然會進一步提升。”深圳大學附屬華南醫院生殖醫學科主任王雪梅對《每日經濟新聞》記者表示。

國家統計局數據顯示,我國結婚登記女性的年齡占比中,35歲及以上非最佳育齡婦女的占比正逐年增加。晚婚晚育與不孕不育增加的趨勢也高度重合。目前,

我國育齡夫婦的不孕不育率已經攀升至約12%-18%。

中國工程院院士、生殖醫學專家喬杰團隊的調查結果顯示,在中國,每年因試管嬰兒增加的新生兒約有30萬名,這相當于2021年凈增人口(48萬)的60%。

具體到醫院就診情況來看,輔助生殖的患者也較多。“來我這里的患者還是蠻多的,接診數量的話,一個月平均上千例人次,一年下來一萬多人次吧。”武警特色醫學中心生殖醫學科主任醫師胡春秀告訴《每日經濟新聞》記者。

王雪梅也對《每日經濟新聞》記者表達了相同的觀點,她向記者展示了廣東省衛健委2021年發布的《廣東省人類輔助生殖技術應用規劃(2021-2025)》,文件中提到,“隨著服務需求量的增加,我省輔助生殖技術服務數量逐年上升。全省夫精人工授精治療周期數由2015年的17967個增長到2020年的22990個,增長28.0%;體外受精服務周期數由2015年的85047個增長到2020年的129103個,增長51.8%。”

嚴峻的生育形勢與政策的日趨關注,讓輔助生殖進醫保已成大勢所趨。“我覺得輔助生殖進醫保這件事在不遠的將來可以實現。”王雪梅告訴《每日經濟新聞》記者。

較高費用與醫保“保基本”原則之辯

王雪梅告訴《每日經濟新聞》記者,從技術的角度來說,目前輔助生殖分為人工授精與體外受精-胚胎移植及其衍生技術(俗稱試管嬰兒)。“就國內而言,老百姓常說的試管嬰兒在一定程度上可以指代輔助生殖,并且我們醫生和醫院開展的輔助生殖也基本都是試管嬰兒,試管嬰兒我國把它分為一二三代,就全國范圍來看,大多數醫院開展的是一二代,三代相對少一些。”

北京醫保局此次的回復,給輔助生殖進醫保按下了“暫停鍵”。對此,一位三甲醫院多年從事輔助生殖的醫生告訴《每日經濟新聞》記者,“我覺得可能還是因為錢的事兒。”

該醫生表示,做輔助生殖的患者基本都是選擇試管嬰兒,國內目前的試管嬰兒一二三代的價格都不便宜,而且價格都差不多,“

一二代,一個治療周期3萬到4萬元,三代更貴了,比一二代貴一倍多,要七八萬元

,有些患者在北京做一次三代要10來萬,所以估計費用是此次考慮的重點。”

該醫生強調,如果結合試管嬰兒的成功率,相關費用可能就更高。“一個治療周期并不意味著一定能妊娠,一二代試管嬰兒的成功率在50%左右。妊娠率和年齡、卵巢功能、身體的健康狀態等因素密切相關。”

據《中國高齡不孕女性輔助生殖臨床實踐指南》測算,女性在35歲及以下時,平均需要3個IVF(試管嬰兒)治療周期成功活產,而女性在35歲以上時,所需IVF治療周期還會明顯增多。

除了費用昂貴之外,王雪梅認為,可能與輔助生殖這類消費級醫療服務不符合國家醫保“保基本”的原則有一定關系。

她對《每日經濟新聞》記者表示,“考慮到我國人口多,再加上輔助生殖本身的費用也比較昂貴,這樣算下來是一筆不小的支出。并且人們可能認為生孩子相比于其他性命攸關的疾病來說沒有那么緊迫。所以從這個角度來看,可能是這次暫停納入醫保的原因。”

2021年8月,國家衛健委在答復政協委員提案時指出,當前受我國經濟發展水平和醫保籌資能力限制,我國基本醫療保險只能立足于“保基本”,不具備將支付范圍擴大到治療不孕不育費用的條件。

上述三甲醫院多年從事輔助生殖的醫生告訴《每日經濟新聞》記者,北京按下輔助生殖納入醫保“暫停鍵”的原因,也有可能是相關方案的細節正在敲定之中。“輔助生殖涉及的項目多、治療流程時間長、患者復診的次數也多,哪一部分醫保可以報,哪一部分不能報,報的話報銷多少,這都得一一確認。”

實際上,在生育項目進醫保方面,北京此前就有過相關動作。2021年9月,北京市醫保局首次將無創產前基因檢測納入甲類醫保支付范疇,主要針對35歲周歲以上產婦,可通過抽取外周血來檢測胎兒的21-三體、18-三體和13-三體是否異常,若異常,則胎兒分別患有唐氏綜合征、愛德華氏綜合征、帕陶氏綜合征。

5年有望實現翻倍增長

對于患者來說,最關心的問題是輔助生殖納入醫保之后,究竟能省下多少錢?

對此王雪梅表示,一二代試管嬰兒是患者主要的選擇,

進醫保后,一個治療周期下來,患者大概能省下1萬元左右,還需自付大約2萬元。

輔助生殖行業報告的分析也印證了王雪梅的觀點。平安證券分析認為,目前我國IVF單周期平均花費約為3.5萬元至4.5萬元(不包括三代),此次如果進入醫保,醫保覆蓋約8000元至11000元。

據華創證券統計,此次被納入北京醫保的項目中,部分檢測項目屬三代技術范疇,因其有嚴苛的使用標準和倫理問題,故短時間內不具大面積推廣的可能。除此之外,對患者來說,一代技術和二代技術降價幅度在1萬元左右。

與我國龐大的不孕不育群體相比,中國的輔助生殖行業滲透率卻低得驚人。2018年,我國這一比率為7%,而美國同期為30.2%,我國不到美國的1/4。在我國,輔助生殖市場的潛力是巨大的。據平安證劵測算,2020年至2025年,國內輔助生殖服務市場規模有望從310億元增長到688億元。

事實上,近年來這一行業在國內的確保持著高速的增長。

行業龍頭錦欣生殖在招股書中指出:2017年,中國大約有4770萬對不孕癥夫婦,預計2023年將增加至約5620萬對。2017年,約有52.7萬名患者在中國接受輔助生殖服務,預期2023年將增長至約95.6萬名,復合年增長率達10.4%。

錦欣生殖2021年全年凈利潤達到3.4億元 數據來源:Wind

據錦欣生殖財報顯示,2021年上半年,公司營收為8.64億元,同比增長40.34%;凈利潤為1.56億元,同比增長34.07%,銷售毛利率高達42.27%。而在公司的營收當中,輔助生殖業務占比約七成。

據上述三甲醫院多年從事輔助生殖的醫生告訴《每日經濟新聞》記者,“之前我看到北京要把輔助生殖納入醫保的消息后,我就在想我所在的地方是不是也要開始了。”但該醫生估計,將來輔助生殖應該會等來納入醫保的那一天。

記者|

李彪 李宣璋(實習)

編輯|

盧祥勇 陳旭 蓋源源 杜恒峰

校對|

王月龍

封面圖片來源:攝圖網_501204882

|每日經濟新聞

nbdnews

原創文章|

未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用

每日經濟新聞

上一篇:

母乳喂養:探討母乳的優越性

下一篇:

卵巢早衰后做供卵試管需要多少錢?