多地上調高校學費,最高幅度54%,今秋執行!

2023年秋季,多地高校學費將出現不同程度的漲價。吉林、上海、山東、四川今年陸續宣布調整公辦高校本專科學費標準,2023年秋季學期開始實施。調價標準均實行“老生老辦法,新生新辦法”,在標準調整前入學的老生不受影響。

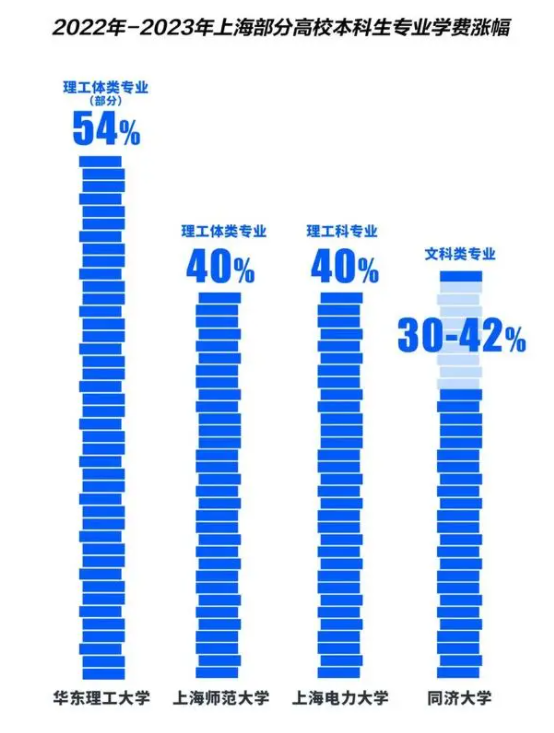

南都大數據研究院統計發現,上述四個地區部分高校本科專業的學費漲幅多數在20%-40%之間,大多超過5000元/學年。值得一提的是,華東理工大學部分理工科專業學費漲幅高達54%;同濟大學藝術類專業學費漲幅達43%,2023年最高升至14300元/學年。

學費“普漲”:漲幅多在20%-40%

今年的高考錄取結果陸續出爐。但今年與往年的區別在于,多地公辦高校的學費都有所上調。那么,哪些地區的高校出現學費上漲?據報道,吉林、上海、山東、四川今年陸續宣布調整公辦高校本專科學費標準,2023年秋季學期開始實施。

南都大數據研究院對上述四個地區部分高校的學費進行對比分析,發現學費漲幅大多數在20%-40%,調整后的學費普遍超過5000元/學年。相較而言,四川省、山東省的高校學費漲幅較低。

四川省發改委于今年1月打響了2023年高校學費調整第一槍,組織召開了調整公辦高校學費標準聽證會。6月,四川省發改委等部門發布《關于調整我省公辦高等學校學費標準的通知》,從今年秋季學年起,將公辦高校本專科的文科類和理工類學費同步上調1100元,分別達到4800元/學年和5200元/學年;醫學類專業則上調800-1700元,至5800元/學年。消息發布后,四川師范大學、西南醫科大學、成都理工大學本科專業學費都出現了不同程度的漲價。

除了四川,上海部分高校也出現學費漲價。今年4月,上海市發改委發布《關于優化本市公辦高校本專科學費形成機制的通知》,從2023年秋季學年起,取消原一般專業、熱門專業分類收費政策,就基準學費標準(每生每學年)而言,文科類最高不超過6500元,理工體類最高不超過7000元,醫學類最高不超過7400元,藝術類最高不超過13000元。整體顯示,公辦高校本專科平均學費標準由5420元/年調整至7215元/年,調漲達33%。調整后,新生每學年學費平均多支出約1795元。

但值得留意的是,同濟大學藝術類專業從2022年10000元/學年上調至2023年13000-14300元/學年。也就是說,該專業學生每年的學費支出至少增加3000元。

除此之外,今年5月華東理工大學發布公告,將部分理科、工程和體育專業新生的學費提高54%至每學年7700元,將文科專業學費提高30%至每學年6500元。

為何漲價?財政補貼減少或是原因之一

今年高校學費上漲,可能是全國高校學費調整動向的一個縮影。

據報道,國內高校近年規模最大的一次學費漲價在2014年前后出現。廣東在2016年進行過一次大學學費調整,漲價幅度約為20%。2013年至2022年,全國已先后有廣東、天津、浙江、江蘇、河南、遼寧、浙江等21個省市調整了高校學費標準。

高校學費為何上漲?教育部國家教育發展研究中心體制室主任王烽曾從經費來源作過介紹:“高校經濟來源一般有:學費/校辦企業/國家財政撥款和社會捐贈。對于重點大學來說,后三方面來源非常充足,而對于普通大學來說,可能只能依賴學費和財政撥款。但財政撥款又不充足,學費漲價也是無可奈何的事。”

有業內人士透露,高校的辦學成本日益增加,新的課程、師資力量、校園基礎設施建設等都需要大量的投資。此外,還有教職工工資等各種開支成本的上升,這使得高校必須提高學費以維持日常的運營。高校面臨的壓力不斷增加,再加上政府補貼減少,高校學費不斷上漲的趨勢難以避免。

據教育部公開資料顯示,2023年該部財政撥款為1354.7億元,比2022年減少24.7億元,主要原因是國家發展與改革部門安排的基本建設支出減少。高等教育支出類預算數為1025.6億元,比2022年財政撥款執行數減少39.6億元,主要原因是國家發展改革部門安排的基本建設支出減少所致。可見,財政撥款減少,部門支出也在減少。

種種原因之下,高校學費上漲似乎是大勢所趨。但高校在漲學費的同時,也要提高教育質量,優化教學方式,從而更好地滿足公眾對高等教育的需求。