中小學生被“圈養”,連上廁所時間都快沒了,課間十分鐘去哪了?

你是否曾經經歷過這樣的一段時光,每天忙碌于學習,課間休息時間卻無法自由活動,仿佛被困在教室這個小小的空間里,無法呼吸?這樣的生活,對于許多初中生來說,似乎已經成為了一種常態。

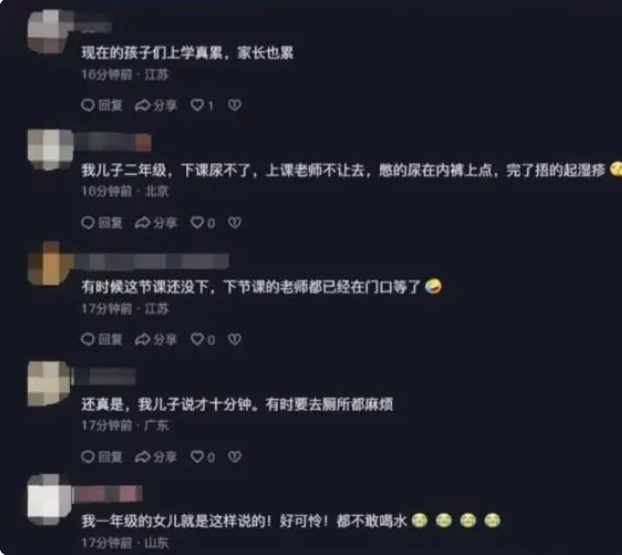

三年來,徐涵(化名)每天放學回家后的第一時間,總是急急忙忙地沖向廁所。她向媽媽解釋說,在學校里憋了一天,只有在廁所才能得到片刻的放松。這是她上初中以來經常出現的情況。

中小學生被“圈養”,連上廁所時間都快沒了,課間十分鐘去哪了?

在她的學校里,班主任會坐在教室后邊“全天候”盯著他們,無論是上課還是下課。課間十分鐘,他們必須保持靜默,不許說話,即使想上廁所,也必須等到下課之后才能離開座位。這樣的規定讓廁所成為了他們唯一的社交場所。

三年的時間里,徐涵只交到了兩個朋友,分別是她的同桌和對桌。上了高中后,課間時間終于自由了一些,但徐涵說,有時候如果“運氣不好”,趕上老師拖堂,他們就只能強忍尿意,一直忍到下一個課間。

早在2015年,學生在課間活動受限的現象就引起了公眾的關注。當時人民日報曾報道過學校課間活動變“圈養”的現象。然而時至今日,課間“圈養”的現象仍然沒有消失。最近,山西晉中一位老師在社交媒體平臺上抱怨說,他們的學校有七成的學生課間不出教室,導致偌大的校園看起來空空蕩蕩。甚至有媒體報道說,有些學校規定學生上廁所需要攜帶通行證。

“課間10分鐘,‘野’點又何妨”,這句話曾經引發了許多學生、家長和公眾的共鳴。然而,為何這樣的規定仍然難以落地?為何孩子們的課間時光還要被限制在教室里?

深究這種“圈養”現象背后的原因,很大程度上,這與當前的學校教育和升學壓力有關。在許多學校中,為了提高學生的學習成績,學校會盡可能地壓縮學生的休息和活動時間。課間時間被視為是寶貴的復習和預習時間,而不是用來放松和活動的。

然而,這種做法對學生的身心健康和學習能力都會產生負面影響。長時間坐在教室里會導致學生的身體疲勞和心理壓力增加,從而影響他們的學習效率和質量。此外,缺乏課間活動也會導致學生的社交能力減弱,不利于他們的情感和心理健康。

針對這一問題,我們迫切地需要尋找一些解決方案。一方面,學校可以調整課程安排和教學方法,減少學生的課業負擔,讓他們有更多的時間去休息和活動。另一方面,家長和學生也需要改變對學習的認知,了解身心健康對學習的重要性。同時,教育部門也需要制定更加科學的評估標準,不再單純以學習成績來衡量學校和學生的價值。

學校可以提供一些室內或室外的活動設施和場所,讓學生在課間時間能夠進行適當的活動和放松。比如可以設置一些游戲區、閱讀角、運動場等場所供學生使用。同時也可以鼓勵學生在課間時間進行交流和互動,培養他們的社交能力和團隊合作精神。

最后,我們也需要從法律層面保障學生的休息和活動權利。教育部門可以出臺相關政策法規來規范學校的行為準則和教育方式,確保學生的身心健康得到充分保障。同時也可以加強對學校教育工作的監督和評估力度,確保各項政策得到有效落實。

“圈養”現象已經成為了當前教育中的一個突出問題。我們需要從多個角度出發尋找解決方案,保障學生的身心健康和學習權益。只有這樣才能夠真正實現教育的目的——培養出身心健康、有創新能力和團隊合作精神的優秀人才。