8旬父親欲再婚兒女起訴繼承亡母房產!老無所依,背后真相很傷感

在近日上海二中院審理的一起繼承糾紛案件中,一位80歲的父親因欲再婚而引發了與子女之間的法律沖突。案件中涉及的房產繼承問題,不僅牽扯到財產分配,更引發了對家庭關系和法律底線的深刻思考。

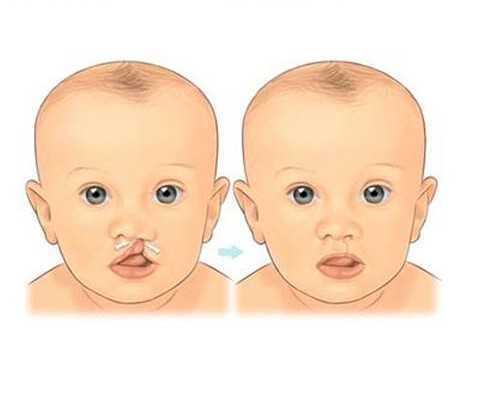

80歲的老于先生,自妻子十多年前離世后,生活雖然安寧,但孤獨感漸生,幾名子女雖然給自己雇了保姆,但兒女們都在國外生活。面對生活的空虛,他決定再婚,尋找生活的陪伴。然而,這一決定卻引發了他與子女之間的法律糾紛。

多年前,老于先生的子女們通過公證放棄了對數套房產的繼承權,并請人照顧父親的生活。這一決定并非輕率,反映了子女們對父親的關心和對家庭和諧的期望。然而,當老于先生提出再婚計劃時,子女們產生了分歧。其中一位女兒,于女士,擔心再婚可能帶來家庭變數,因而決定提起繼承訴訟,試圖將亡母的遺產重新納入爭奪之中。

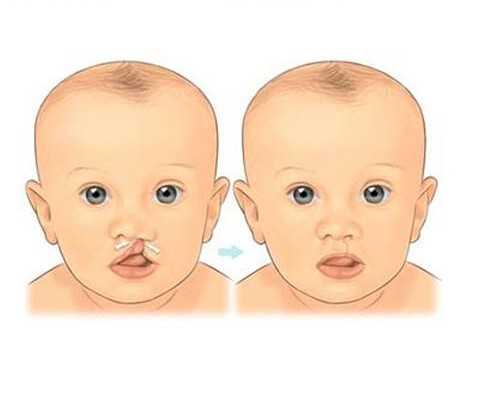

一審法院經審理后,駁回了于女士等人的訴訟請求。法院認為,當事人的婚姻自主權受到法律的保護,老于先生是否想要再婚并不能成為子女放棄繼承的前提條件。這一裁決引發了廣泛關注,也引發了對家庭、法律和倫理之間關系的深刻思考。

首先,法院的判決充分尊重了老于先生的個人意愿和婚姻自主權。在法治社會中,每個公民都應當享有自主權,包括婚姻自主權。老于先生決定再婚,是出于對自己生活的追求,而這一權利應當得到充分的尊重。法律不應當過度干涉個體的私人生活選擇,而應當保護其自主決策的權利。

其次,子女們通過公證放棄繼承權的行為,是在法律框架內進行的自愿行為。一旦子女們做出了這樣的選擇,就意味著他們放棄了對父親財產的繼承權。法院在判決中強調了這一點,認為放棄繼承是有效的。這也提醒我們,在家庭事務中,一旦做出了明確的法律行為,就應當對其負責,不能輕易改變。法律作為社會秩序的維護者,需要保障各方權益,同時也要求每個公民履行其法定義務。